Comment savoir si un défaut de construction relève de la garantie décennale ?

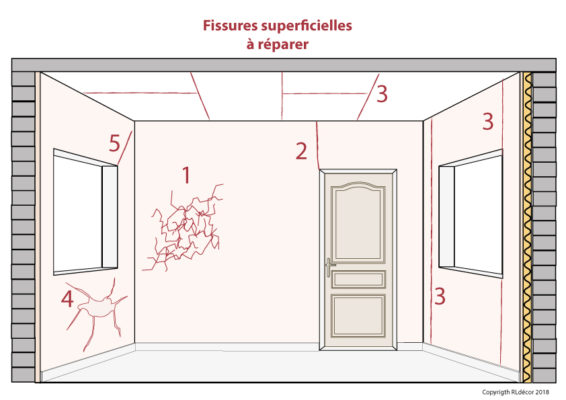

Lorsqu’un défaut apparaît sur un bâtiment après sa construction, il est essentiel de déterminer s’il relève de la garantie décennale. Cette assurance obligatoire protège le propriétaire contre les malfaçons ou vices cachés qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Mais comment savoir si un problème est couvert par cette garantie ? Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir réparation ? Voici un guide détaillé pour comprendre le champ d’application de la garantie décennale et les recours possibles en cas de défaut de construction. 1. Qu’est-ce que la garantie décennale ? La garantie décennale est une assurance imposée par la loi à tout constructeur, architecte ou entrepreneur intervenant dans la réalisation d’un bâtiment. Elle couvre pendant 10 ans à compter de la réception des travaux les dommages graves affectant la solidité ou l’usage de l’ouvrage. Durée de validité : 10 ans après la réception des travaux.Obligatoire pour les professionnels du bâtiment (constructeurs, promoteurs, artisans).Protège le maître d’ouvrage (propriétaire, acheteur) contre les défauts graves. Exemple : Si des fissures importantes apparaissent sur un mur porteur trois ans après la construction de votre maison, elles peuvent relever de la garantie décennale si elles compromettent la solidité du bâtiment. 2. Quels défauts sont couverts par la garantie décennale ? La garantie décennale ne couvre pas tous les problèmes de construction. Elle concerne uniquement les désordres graves qui affectent : 2.1. La solidité du bâtiment Les défauts qui menacent l’intégrité de la construction sont couverts, notamment : Exemple : Une dalle de béton qui se fissure en profondeur et menace de céder relève de la garantie décennale. 2.2. L’impropriété à l’usage du bâtiment Un défaut de construction qui empêche le logement d’être utilisé normalement entre aussi dans le champ de la garantie décennale. Cela inclut : Exemple : Une maison qui ne peut pas être chauffée correctement en hiver en raison d’une isolation défaillante peut être concernée par la garantie décennale. À noter : Les défauts purement esthétiques ou mineurs (exemple : une peinture qui s’écaille, un carrelage légèrement fissuré) ne sont pas couverts par la garantie décennale. 3. Quels défauts ne sont PAS couverts par la garantie décennale ? Certaines malfaçons ne sont pas considérées comme des désordres graves et ne relèvent donc pas de la garantie décennale : Exemple : Un parquet qui gondole légèrement avec le temps en raison d’une humidité ambiante ne relève pas de la garantie décennale. 4. Comment savoir si votre défaut relève de la garantie décennale ? Si un défaut apparaît dans votre maison ou immeuble, voici les étapes à suivre pour vérifier s’il est couvert par la garantie décennale : Analyser la nature du problème Faire appel à un expert en bâtiment Vérifier la date de réception des travaux Contacter le constructeur ou son assurance décennale Exemple : Si une charpente se déforme sous le poids de la toiture cinq ans après la construction, l’assurance décennale doit couvrir les travaux de réparation. 5. Comment engager la garantie décennale ? Si un défaut relevant de la garantie décennale est constaté, voici les démarches à suivre : 5.1. Envoyer une mise en demeure au constructeur Lettre recommandée avec accusé de réception 5.2. Déclarer le sinistre à l’assureur décennal Obtenir les coordonnées de l’assureur 5.3. Faire appel à un expert en cas de désaccord Si le constructeur conteste sa responsabilité, un expert judiciaire peut être mandaté pour trancher. En cas de litige persistant, une action en justice peut être engagée devant le tribunal judiciaire. FAQ : Réponses aux questions fréquentes Ce qu’on peut retenir En cas de doute, ne tardez pas à agir. Plus vous prenez les devants rapidement, plus vous maximisez vos chances d’obtenir réparation sans devoir engager des frais de votre poche.